Y ustedes probablemente pensaron que me había olvidado del Blog, o que me había ido de rumba durante más de un mes y por eso no había dado señales de vida… o peor aún, que me había ido de crucero a alguna isla remota del Pacífico Sur, el barco había naufragado y yo estaba perdido en algún atolón sin acceso a Internet enviando mensajes en una botella para que alguien me rescatara. Pues no, ninguna de las anteriores. O bueno, ¿tal vez un poco de cada una?… Les explico:

Rumbas sí hubo… un par. Las requeridas en un proceso de despedida normal de una persona que abandona su lugar habitual de residencia para irse a vivir al mismísimo culo del mundo. Y eso nos lleva al segundo punto: no me olvidé del Blog, sólo que esto de mudarse a otro país es un poco complicado y entre la búsqueda de apartamento, la apertura de la cuenta bancaria, el calor del verano que no me dejaba existir y otro montón de cosas, pues digamos que he tenido un poquito marginado al bebé, pero hoy lo estamos retomando, así que no se vale hacer show. Y por último, no, desafortunadamente no hubo crucero por el Pacífico Sur, sólo 3 vuelos eternos e insoportables que me trajeron desde Colombia hasta el extremo sur de África desde donde transmitimos ahora. Sí señores, esa es la primera noticia del día: ahora el Blog de Banderas no transmite desde algún lugar de los Andes colombianos sino que se mudó al extremo sur de África, a la “Ciudad Madre”, a la más linda no sólo de este mundo sino también de todos los demás mundos y zonas aledañas – y si no me creen, pregúntenle a @ariasvilla en tuíter o sigan leyendo que abajo les pongo fotos -… Ahora el Blog de Banderas transmite desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica (no se sorprendan, ustedes sabían que eso iba a pasar tarde o temprano, ¿cierto?).

Y bueno, el punto es que en medio de tanto vuelo, tanto desubique, tanta mudanza y tanto cambio en mi vida, ocurrió lo que muchos jamás pensaron que ocurriría – entre ellos yo -: ¡El Blog de Banderas cumplió su tercer año de vida! Sí señores, el bebé disfuncional y con diarrea mental que tanto nos ha entretenido – a ustedes leyéndolo y a mí escribiéndolo – se nos creció. Y es que lo he dicho en cada entrada de aniversario – y aquí pueden leer la entrada del primer aniversario y la del segundo -, jamás pensé que fuera a durar tanto… de hecho, jamás pensé que la dedicación y la constancia me fueran a alcanzar para mantenerlo vivo durante 3 largos años. En serio, ¿no les parece que fue ayer cuando apareció el Blog? Es más, ¿no les parece que el último año pasó extremadamente rápido? Yo me siento como si acabara de escribir la entrada del segundo aniversario. Definitivamente los años pasan, la vida se va y uno ni se entera.

Pero no nos pongamos sentimentales que hoy vinimos fue para celebrar. Sírvanse un ron, whisky, aguardiente, vino o la bebida alcohólica de su preferencia – aunque si ustedes son abstemios como yo, un buen café colombiano también aplica -, súbanle el volumen a la música hasta que los vecinos les insulten a su señora progenitora, pónganse las gafas – acuérdense que ya estamos viejos y sino no alcanzan a leer – y relájense porque empezamos.

¿Qué hizo el dueño de este Blog durante el último año?

El último año del Blog de Banderas – y del Mapache que lo escribe – estuvo bastante agitado. Hubo viajes – muchos viajes -, historias – muchas historias -, encuentros con blogueros disfuncionales al otro lado del Atlántico, desencuentros con algunos oficiales de migración que se excedieron en sus funciones, mudanzas, récords batidos y hasta porno. Sí señores, porno – hasta para eso ha servido el Blog -. Y como sé que lo que acabo de decir les causó curiosidad, vamos con un resumen del último año de éste, su Blog de Banderas:

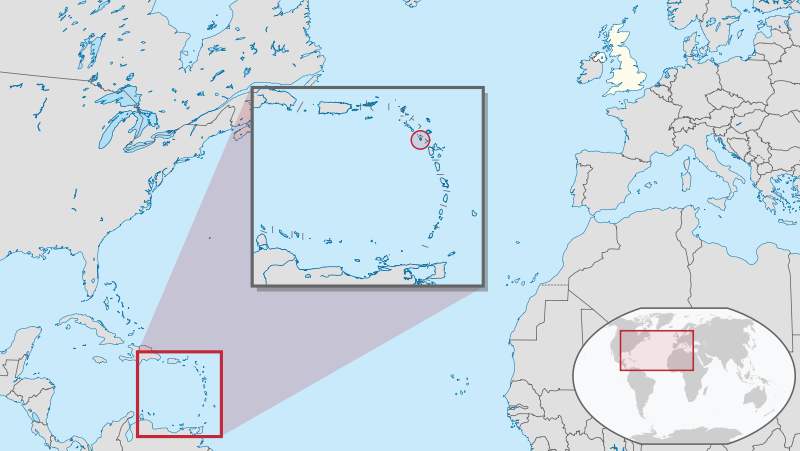

1) El período entre abril de 2014 y abril de 2015 nos llevó a 18 países en total (Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Alemania, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, Egipto, Turquía, España, Andorra, Italia, Vaticano, Malta, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Brasil), de ellos únicamente 8 que no conocía – los que están en itálicas -. Yo sé, tengo que dejar de repetir países… pero bueno, es lo que hay. Con esto, el número de países recorridos por este servidor llegó a 71 y espero que siga aumentando en el futuro próximo – ya tengo el crucero por Madagascar, Mauricio, Comoras, Reunión, Seychelles y Maldivas en remojo -. El mapa quedó así:

![]()

2) Luego de casi 3 años leyendo y admirando el Blog de Fronteras de Diego González, finalmente el universo confabuló y lo pude conocer. Primero por 15 minutos en el Aeropuerto de Barcelona cuando hice escala de camino entre Bogotá y Argel y luego nos encontramos varias veces más durante mis vacaciones en Barcelona. Uno sabe que él está loco, uno sabe que probablemente se escapó de algún hospital mental de la ciudad… es más, uno sabe que nada bueno podría nunca salir de un encuentro con él. Aún así, las conversaciones con el gran Diego fueron una absoluta delicia. Y es que no todos los días encuentra uno a alguien con quien puede tener un diálogo de horas sobre Nauru, la frontera entre Eritrea y Etiopía o el Archipiélago de Svalbard. Gracias Diego por los buenos momentos en Barcelona y espero el reencuentro, ahora en el hemisferio sur.

3) Pero aunque ustedes no lo crean, el más beneficiado con el Blog de Banderas durante el último año no fui yo. Resulta que hay un lector asiduo del Blog – a quien mantendremos incógnito para no perjudicar sus futuras faenas sexuales – con quien también he tenido mucho contacto durante hace más de 2 años. Claro, contactos netamente geodisfuncionales, para que no vayan a pensar mal. En cualquier caso, a este buen muchacho también lo conocí en España el diciembre pasado y fue el responsable de un profundo dolor abdominal que duró semanas y que fue consecuencia de las mayores carcajadas de mi existencia. Si uno creía que Diego era disfuncional, este señor lo es aún más. Pocas personas tan divertidas como él. Pero bueno, ¿por qué digo que fue el más beneficiado? Pues resulta que gracias al Blog de Banderas, este buen señor conoció a una señorita que había cruzado el Atlántico conmigo, se miraron, se sonrojaron, dialogaron, compartieron un par de días y, como era de esperarse, surgieron chispas – no sé si de amor, de deseo o de ambas – que llevaron a la consumación de la relación… en repetida oportunidad. Sí señores, el Blog no me ha conseguido sexo a mí pero sí a 2 personas – una el primer año y ahora ésta -. Creo que tendré que abrir una sección para encuentros porno-amoroso-sexuales en el Blog. Parece que aquí somos más efectivos que las páginas esas de citas que hay por ahí dando vueltas.

4) He podido empezar a disfrutar de Ciudad del Cabo como nunca antes lo había podido hacer. Siempre había venido de turismo por un par de semanas pero esta vez, viviendo aquí, la historia es diferente. Es una ciudad alucinante, no sólo por la Montaña de la Mesa que es absolutamente imponente y siempre está ahí para adornar el panorama con sus rocas y sus nubes, sino porque la ciudad es sencillamente hermosa. Para que me crean y se animen a venir, los dejo con algunas fotos que he tomado durante el mes que llevo aquí – las tomé con el celular, así que no le pongan mucha atención a la calidad -:

![Oudekraal Beach - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Oudekraal Beach – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![St James Beach - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

St James Beach – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![St James Beach - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

St James Beach – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Ciudad del Cabo y la Montaña de la Mesa vistas desde el Waterfront]()

Ciudad del Cabo y la Montaña de la Mesa vistas desde el Waterfront

![Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Hout Bay - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Hout Bay – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Camps Bay - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Camps Bay – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Camps Bay - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Camps Bay – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Sea Point - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Sea Point – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Sea Point - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Sea Point – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Sea Point - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Sea Point – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Sea Point - Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Sea Point – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

![Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica]()

Atardecer sobre Ciudad del Cabo, Sudáfrica

5) Para terminar esta sección y no aburrirlos, un par de cosas adicionales que ocurrieron durante este año en la vida del mapache:

- Participé en la negociación del lobola de una amiga con su futuro marido en la provincia de Limpopo en el norte de Sudáfrica. Pocas cosas tan interesantes como ver cómo negocian el número de vacas que se deben pagar por una mujer dependiendo de su nivel de educación, si es virgen o no, si es de la realeza o no… En fin. Una experiencia de esas que se ven pocas veces en la vida. Yo quería que además de las vacas que pagaron por ella, me dieran una jirafa bebé a mí… Claramente no se logró. Grandes tragedias señores, grandes tragedias.

- Por segunda vez en mi vida, pasé una semana en los campamentos de refugiados del Sahara Occidental cerca de la ciudad de Tindouf en Argelia. Ya les conté mi primera experiencia en el lugar en esta entrada, pero esta vez fue diferente. Ya conocía el lugar y me dediqué no sólo a reconocer el lugar sino a interactuar con la mayor cantidad de personas posibles. Confirmé mi teoría: no hay un pueblo más amable con el visitante que los Saharauis. Aunque no tienen casi nada, se desviven por darte lo mejor posible y hacerte sentir como en casa. Ya lo dicen ellos: si un Saharaui te invita a tomar el té, te invita a su jaima – tienda de campaña de los pueblos nómadas del norte de África, según la RAE – y te da camello para comer, eres parte de la familia. Ellos lo hicieron por una semana completa. Fue una de esas experiencias que lo marcan a uno y le hacen evaluar no sólo las prioridades que uno tiene en la vida sino el concepto mismo de humanidad. Es un lugar alucinante.

- Vi cómo la policía argelina le daba puños sin parar a un señor en pleno centro de Argel mientras él trataba de escaparse en su vehículo. ¿La razón? Ni idea. En cualquier caso les repito: NUNCA, NUNCA, NUNCA se metan con la policía de Argelia. Esa gente da MIEDO.

- Me enamoré de Malta, Andorra y Bélgica, me reconcilié con Barcelona porque nuestro primer encuentro había sido algo tormentoso, me desilusioné un poco de Italia, Egipto y Países Bajos y me aburrí hasta más no poder en Luxemburgo. Pero claro, esas son mis opiniones personales y subjetivas… Cada cual habla del lugar según como le va en él, ¿no creen?

¿Y qué pasó en el Blog de Banderas durante este último año?

El resumen es el siguiente:

- No sólo alcanzamos la cifra de 2 millones de visitas sino que la superamos ampliamente llegando a más de 2’300.000 visitas para el mes de abril de 2015. Eso, damas y caballeros, es como si toda la población de Namibia, Qatar o Jamaica hubiera leído el Blog. Si no les gusta que hablemos de países sino de ciudades, es como si toda la población de Tashkent, Estocolmo, París o Pretoria nos hubiera leído. Nada mal, ¿no creen?

- Tuvimos también el día con el mayor número de visitas de la historia del Blog: el 3 de marzo de 2015 con la nada despreciable cifra de 25.860 visitantes en un día. ¿Por qué? Aparentemente a la gente le gustó mucho la entrada sobre las 10 ciudades capitales menos pobladas del mundo. Si no la ha leído, proceda de conformidad :P

- Este año hubo 30 entradas nuevas, 3276 comentarios nuevos y nos visitaron de 39 países que nunca habían aparecido por estas tierras. Esto nos lleva a que los únicos países que nunca han visitado el Blog de Banderas son únicamente 6: Corea del Norte, Turkmenistán, Sudán del Sur, Níger, Kosovo y Sahara Occidental.

- Para los que me habían preguntado, las 10 entradas más visitadas de todos los tiempos en el Blog son las siguientes:

- Algunas curiosidades de las 15 monedas más devaluadas del mundo hoy

- 9 razones que hacen de Curaçao una isla NO tan paradisíaca (y es además la entrada por la que me insultan todos y cada uno de mis días)

- Algunos consejos par viajar por el mundo al menor precio posible

- Aerolíneas y logos, una mirada a las banderas en el cielo

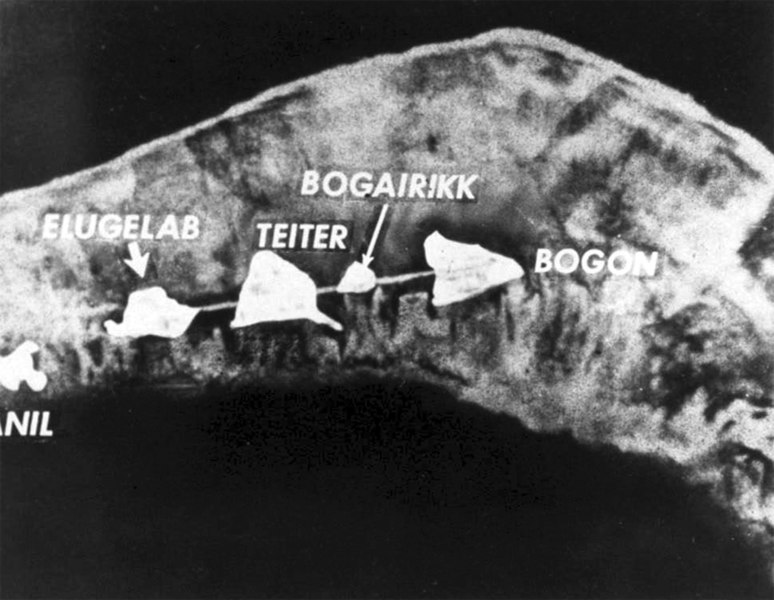

- Curiosidades del Meridiano 180° y la Línea Internacional del Cambio de Fecha

- ¿De dónde provienen los nombres de los países? (De la A a la B)

- ¿De dónde provienen los nombres de los países? (De la E a la G)

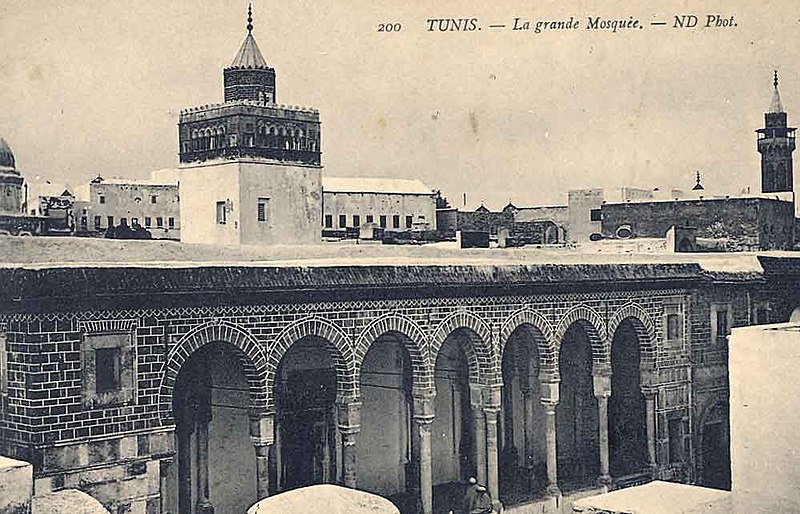

- Las 10 mezquitas más grandes del mundo

- Un viaje por las 10 fronteras más cortas del mundo

- Algunos territorios desconocidos de España en el Mar Mediterráneo

Y ahora sí, la celebración:

Bueno, y después de hablar tanta basura, ahora sí viene la celebración. Ustedes saben que a mí me gusta interactuar con ustedes y que hagan parte de los momentos importantes del Blog… Y pues eso es lo que vamos a hacer hoy, interactuar con ustedes.

Para la celebración de los 3 años del Blog de Banderas, les pedí a los lectores a través de tuíter que me enviaran historias / comentarios / quejas / anécdotas / insultos o lo que se les ocurriera y que estuviera relacionado con el Blog. La respuesta, como siempre, fue maravillosa y me llegaron escritos desde Argentina, Paraguay, Colombia, España, México, Chile, Canadá, entre otros. Y claro, hay de todo… desde poemas hasta relatos de viajes, pasando por diatribas al egoísmo e historias de encuentros pirinéicos. Los dejo entonces con las palabras que enviaron ustedes, los lectores de éste, su Blog de Banderas y que nos sirven de abrebocas para los muchos años de diarrea mental que nos esperan por estas tierras – pero léanlos todos, están alucinantes -. Una aclaración antes: como en este Blog sólo se censuran a los curazoleños que me insultan por decir que su isla es un moridero, lo único que le corregí a los textos enviados por ustedes fueron las tildes y la ortografía, de resto están tan cual fueron enviados :)

Tres años en un agujero de gusano llamado blog.

El mapache tiene un zanjo de pasabordos colgando de su oreja izquierda y otro de boletos de tren en la derecha. Toma tinto, como es usual, y apoya la taza sobre un pasaporte que oficia de portavasos. Es meticuloso, a veces en extremo, y frente al computador recorre una tras otra y una tras otra centenas de carpetas con fotos y videos de viajes pasados. No todas las historias se cuentan, no todas las fotos se suben, pero todos los recuerdos se llevan presentes en la mente.

No se queja.

Está sobrepasado, apabullado, al son de clics para pasar de foto en foto se dibujan sonrisas que delatan los momentos que más lo han marcado, sabe que el tiempo no pasa, que quien pasa es él, y tiene registros decorosos de casi todas sus aventuras. Es afortunado.

Toma un vaso de café y sin querer cae en cuenta que no más hoy ha tomado otras 3 tazas. Sin complicarse con los cálculos estima que en una semana ha tomado 28 vasados, unos 336 el último año y más de 1000 en los últimos tres. Es evidente, tres años es mucho pero mucho pero muchísimo tiempo.

Se termina el tinto restante en su taza.

Para tranquilizarse busca algo de música, tarea difícil, pues a estas alturas el oído es selectivo y no cualquier ritmo le hace bailar el corazón y sólo algunos se le han escabullido hasta el tuétano de sus huesos. El mapache da clic en la flecha de “Play” y se olvida por un minuto del mundo, se levanta, estira, baila su cuerpo y justo antes de detenerse respira profundo: tres años es mucho tiempo, mucho de todo, muchas idas y vueltas, las distancias son todas relativas y nada es absolutamente lejos o cerca, se han perdido cosas pero las que se han ganado rebosan campantes; y sonríe, al fin y al cabo de eso se trataba, de divertirse, de conocer más del mundo, de sí mismo y también de compartirlo.

No se queda con nada.

Hace lo que se le da la gana y parece no tener responsabilidades, prefiere pasar un dos tres horas buscando una imagen para poner entre tal y tal párrafo de la entrada del blog justo ahí donde el quiere que se quede a recibir un dos tres mil millones de visitas.

Parece un niño chiquito, pero no importa, jugó, aprendió y logró que todo ese carrusel de textos e imágenes que tenía en su disco duro cobraran de nuevo vida propia y dejaran de invadir no solo sus pensamientos sino también teletransportarse a los de los demás.

Ya no hay tinto en la cafetera.

Mañana praparará más.

Soy un tipo envidioso. A medida que pasan los años soy más consciente de esa pequeña mancha en mi alma. Si veo algo que me gusta me alegra haberlo encontrado y me hace feliz por la persona que lo hizo pero también están, siempre, las preguntas del estilo “¿Por qué él y yo no?” “¿Si ella puede, cuando yo?” Ya saben para dónde va este texto. El blog de banderas (o el blog de geografía, como me gusta llamarlo a mí) es uno de esos casos de envidia constante. Son varios los elementos que le envidio al señor autodenominado “Mapache”:

Su lenguaje desparpajado: él no tiene ningún reparo en soltar procaces palabras que combinan perfectamente con el resto del estilo relajado y con una gran fluidez. ¿Ven? Yo no puedo escribir relajado, siempre salen palabrotas como “fluidez” :(

La geografía: por deformación familiar, bendito sea dios, soy de esos que pueden delirar al ver un mapa bien hecho y que además me cuente una historia. Lo que en mi época de colegio eran las ciencias sociales, geografía e historia, han tenido un aroma que me atrae y me atrapa. Este blog lo tiene, y no es el olor a mapache tan típico. Detrás de eso está el conocer más de la gente de otros lugares, dónde o cómo viven y por qué su vida es hoy como es y no otra. El blog ayuda. Envidio esa capacidad de asociar eventos y lugares y la dedicación a investigarlos

Las fotos: muchas propias, otras que son prestadas (con el debido reconocimiento de la fuente) requieren un trabajo de “curaduría” (otra palabrota) lo hace muy bacano, como decimos en Bogotá

Las historia locas de dictadores y sus caprichos, la gran comunidad mundial que lo sigue, la disciplina con la que lo actualiza (casi siempre), el conocimiento del hombre sobre tantos temas…. Esos también son motivos de envidia. Hasta el odio que le manifiestan los de Curazao y su propio desprecio a Podgorica :)

También me da cierta rabia que un par de veces he intentado colaborar para el blog y no he logrado concretarlo. Es que la barra es alta, el estándar es complicado de cumplir para mí. En fin, mejor termino acá porque como decían en un viejo programa mexicano: “la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena…”. Un aplauso para don Mapache en este cumpleaños que además es un muy buen tipo cuando se le conoce en persona.

Hasta hace unos años, no muchos, tenía miedo a volar. Claustrofobia, más bien. Y qué hay más claustrofóbico que un avión, del que no puedes salir durante unas cuantas horas. Pero lo superé gracias a mi ansia por viajar, que pudo más que el miedo y en un par de años pude volar. Y entonces decidí que quería visitar absolutamente todos los países del mundo. Tenía que compensar tantos años viajando en coche o en vuelos de menos de 2 horas, que era hasta donde mis taquicardias y amagos de ataques de pánico me permitían volar.

En el momento de superarlo, había visitado apenas 15 países. Hoy, 2 años después, llevo 28 (sin contar los países que no existen y las colonias). Me propuse que, puesto que tenía 33 años y espero poder seguir viajando hasta los 75, en 40 años tenía que visitar una media de 4-5 países distintos por año para poder hacerlo. O una media de 3, y, cuando me jubilase, subir a 6-7 por año.

En todo este esquema, había un comodín. Un país que, en caso de no cumplir la media mínima de 3 países por año, podía ir y contarlo como visitado. Estaba aquí al lado, a apenas 4 horas en coche de mi casa, y lo podía ver sobradamente en un día. Era Andorra, adonde, por extrañas casualidades, nunca había estado.

Y mira tú por dónde, a finales de diciembre de 2014, un año en el que, además de repetir Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Tailandia y Austria yo ya había tachado de mi lista Polonia, Eslovenia, Hungría, China y Camboya, recibo una llamada del regidor de este magnífico blog para decirme que, ya que estaba por aquí, podríamos juntarnos el señor feudal del blog de al lado (Diego González del Blog de Fronteras), él y yo en Barcelona y hacer una escapadita a Andorra.

Su “ya que estoy por aquí” hay que relativizarlo mucho. El señor Mapache se encontraba en el Sáhara Occidental, Argelia y Egipto. Vamos, aquí al lado. Qué mejor ocasión para visitar el país de los Pirineos, ya que estaba por aquí.

Como a Andorra sólo se puede llegar por carretera (de hecho, por una única carretera), me ofrecí a ejercer de chófer. Y así comenzó nuestro viaje a uno de los 20 países más pequeños del mundo, ex paraíso fiscal, más pequeño que la isla de Ibiza, apenas más grande que el área urbana de Bogotá. El país de las montañas, del tabaco barato, de la banca privada y de las tiendas de relojes. Andorra.

No había dormido muy bien esa noche. Y no era por los nervios de conocer al Sr. Mapache, sino porque había quedado con él en Lérida, una ciudad catalana que, particularmente (hablo a título particular, por favor no se me ofendan), me parece horrible. Había niebla y el frío de diciembre me robaba la vida. Y además me dolía la espalda horrores. Llego a la estación del tren de alta velocidad de Lérida y allí me encuentro al Sr. Mapache, alto y corpulento, y a sus dos acompañantes, que enseguida me invitan a un café. Subimos al coche y arrancamos a alta velocidad para dejar atrás cuanto antes la ciudad menos atractiva de Cataluña, por ser finos.

De camino a Andorra, empiezo a notar que estoy rodeado de colombianos: no menos de 4 veces me insisten en parar a tomar café. Por el amor de dios, acabábamos de tomar uno no hacía más de una hora y ya tenían el mono?? Me hago el remolón indicándoles que nos estábamos acercando a los Pirineos y que observasen el paisaje, pero su insistencia era tal que me veo obligado a parar en un bar de pueblo a que semejantes drogadictos se metieran en vena un chute de cafeína. Observo el pasaporte del dueño del blog y una pérfida envidia corroe mis venas. Pagan los cafés (menos mal).

Yo pensaba que habría algún tramo de autovía o autopista, pero no es así: kilómetros y kilómetros de carretera de montaña, con buen firme y bien señalizada, pero de un solo carril. Las vistas son preciosas: vamos siguiendo el curso del río Segre y estamos rodeados de montañas nevadas y verdes paisajes. Muy bucólico, si no fuese porque el tercer café del día estaba haciendo mella en mi sistema nervioso y apenas podía contener mi agresividad hacia cada curva que debía tomar. Unos cuantos kilómetros más allá, vemos el cartel: Andorra. Y unos metros más allá, otro cartel: Andorra. Este último, incomprensiblemente, con las estrellas de la Unión Europea rodeando el nombre. Bajamos y nos hacemos las fotos de rigor, incluidas las de la bandera, que el factótum de este blog nunca logró ver ondear, por mucho que lo intentó.

El día transcurrió entre risas, caminatas por el centro de Andorra La Vieja, café, hamburguesas, café, tiendas de tabaco, de souvenirs, café, intentos fallidos por ver la bandera ondear, café, visita al spa más grande de Andorra (cualquier cosa que haya en Andorra La Vieja es la más grande de Andorra, de hecho, pero Caldea, el spa de Andorra, es impresionante) y más café. Supongo que el Sr. Mapache realizará algún día la entrada sobre Andorra (o encargará a un negro que lo haga, que seré yo, probablemente) así que no me entretendré mucho describiendo esta ciudad, sobre todo porque no quiero repetir la palabra café más de 100 veces en esta historia.

A veces soy un mentecato, y saliendo de Andorra lo fui. De entre los dos carriles que había para cruzar la frontera, elegí precisamente el que no había que elegir: ese en el que te registran. Ir con 3 colombianos en el coche no ayuda, pero era de noche y la policía que me tocó fue condescendiente: registró y solo vio unos cuantos cartones de tabaco, imanes de nevera como para una boda y alguna bandera tricolor.

Unos cuantos kilómetros, peajes y juramentos después, llegamos a Barcelona y nos reunimos con Diego González, con quien compartimos una cena y unas risas en una pizzería junto al hotel que habían alquilado el Sr. Mapache y su séquito. La cantidad de frikismos geográficos que aparecieron en aquella cena solo nos hacían gracia a nosotros. De hecho, llegué a pensar en un momento dado que realmente estábamos para encerrarnos en un psiquiátrico y que tirasen la llave. Después de dejar claro que Johanesburgo y Ciudad del Cabo no son lo mismo, que Bombay y Pekín son las formas en español de nombrar a estas ciudades (y no Mumbay ni Beijing) y que Nauru es el destino más atractivo del mundo, cada mochuelo fue a su olivo: don Diego, a sus actividades familiares (apasionante); el señor Mapache, a descansar al hotel y ponerse ciego de tuíter (apasionante); y servidor de ustedes, a alargar la noche, que para algo soy soltero y sin compromiso. Hombre ya.

La experiencia fue extraordinaria. Tanto, que repetimos unas semanas después, de regreso del Sr. Mapache de tierras europeas. Pero eso es capítulo aparte.

Baste decir que estoy orgulloso de haber conocido a este señor, y diré, sin peloteo, que es un tío muy interesante, educado y culto, pero que tiene una diarrea mental de proporciones bíblicas. Vamos, que se le va la pinza, como decimos en España. Vamos, que está para que le encierren. Bueno, creo que eso es algo bastante común entre los lectores de este blog, así que unámonos todos y digamos al Sr. Mapache “gracias por estos tres años”. Y que sean muchos más.

@Kaskabel, desde algún lugar en el norte de España (aunque a veces emigra y se va a Canadá)

He de confesar que el día que descubrí éste, nuestro blog, yo estaba trabajando. Fue tal la curiosidad que me provocó que estuve horas leyendo sus artículos. Sí, lo mío es la procastinación. Lo divertido de sus frases introductorias, el transportarnos a lugares recónditos, el desparpajo del señor Mapache al contar anécdotas o el saber plasmar la historia y la geografía de una forma tan interesante hicieron que se convirtiera en mi destino favorito en el vasto mundo de Internet.

Y es que ¿dónde sino encontraríamos datos tan importante como el origen de la palabra Canadá, o cuáles son los países más pequeños del mundo. Información importantísima para romper silencios incómodos en una cita a ciegas.

Bueno ya está, ya acabo de hacer la pelota, que se va a notar que me pagan por escribir esto.

Con un “muchas gracias por compartir tu sabiduría” un “feliz cumpleaños” y un “muchísimo ánimo con tu tesis” me despido hasta la próxima.

@En_Xavi, desde algún lugar de Cataluña en España

Para mi bandera es sinónimo de viajes, como anécdotas de banderas no tengo ninguna contaré 2 que me han pasado en mis viajes.

He tenido la suerte de ir a visitar a Japón a unos amigos japoneses. Como regalo les “intentamos” traer vino, chocolate y embutidos. Todo fue perfecto hasta que en el aeropuerto de Narita nos abrieron la maleta y nos hicieron analizar toda la comida. Nos separaron del equipaje y siguieron su procedimiento; al acabo de unos minutos nos dicen que está todo ok, excepto una botella que la máquina indica que hay que analizar más….. El funcionario coge una botella de vino, le resbala y se rompe encima de toda la comida.

Nos quedamos alucinados, casi toda la comida sucia y buena parte de la ropa… los de aduanas nos hicieron reverencias y nos pidieron disculpas durante minutos. Nosotros nos quejamos que esto eran regalos y que todo sucio no lo podíamos entregar y que tenían que buscar una solución. Después de unos minutos mas de reverencias y disculpas, un funcionario de aduanas nos indicó que había sido un accidente y ahora mismo nos llevaban a una tienda de productos españoles para comprar nuevos regalos y que correría a su cargo.

Nos plantamos en casa de nuestros amigos japoneses con un jamón pata negra y un par de botellas de vino… ¡pero llegando con un coche patrulla japonés que nos hizo de taxi por las molestias! ¡La cara de los amigos fue tal que no entendían nada!

Otra anécdota que para el 99% de los mortales no es importante, pero par los lectores de Blog de Banderas sí. El día 26 de Julio estaba disfrutando de mi luna de miel en Maldivas, último día y coincidía que era la fiesta nacional (ideal para un post de banderas de Maldivas) y el presidente tuvo la genial ideal de cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Malé a Aeropuerto internacional Ibrahim Nasir; lo curioso es que todavía no lo tenía todo a punto y tenemos un pasaporte con la salida con el nombre nuevo y otro con el nombre viejo. Curioso.

Mr X, Catalunya

Felicidades por el Blog y te animo a seguir tu trabajo de divulgación, es de lo mejor que hay.

Bueno, al Lord Mapache no lo conozco personalmente, y ahora que vive en la bella Ciudad del Cabo es algo difícil que tal encuentro para tomar té (detesto el café negro) se produzca… pero todo se andará. (Nota del Blog de Banderas: No sé cómo puede existir alguien que odie el café… ¿ya te han hecho exámenes psiquiátricos a ver qué está mal contigo?) :P

Anyway, lo importante es la celebración de los tres años del Blog. A pesar del breve abandono al que nos tiene sometidos a los fieles lectores disfuncionales que gozamos entrada sí y entrada también con tantas simpáticas curiosidades historicogeográficas, abandono debido a su proceso de traslado y aclimatación a las africanas tierras, lo importante, digo, es esta magna celebración .

Conocí el blog debido a leer Fronteras Blog (el Blog de enfrente). Y me gusta. Me gusta la posibilidad de aprender y ver tantas cosas de tan diversos rincones del mundo. Amé por ejemplo las historias de dictadores y exmandatarios (Idi Amín: ¡Conocerlo es Amarlo!), o que nos lleven de la mano a lugares tan exóticos como Ngerulmud, Isla Bastøy, Las bellas playas de Montserrat o incluso Cúcuta (¿?).

La verdad, y bajándole un poco al humorismo estilo YSEC, me gusta mucho este blog. Junto con Rusadas e Historias de España, es de los blogs que prácticamente todos los días estoy chequeando para deleitarme con nuevas entradas. Ahí fue donde aprendí, por ejemplo, que República Dominicana alguna vez fue Colombia, o recordar las locuras numismáticas de Birmania. Esas son las disfuncionalidades que me agradan del blog y una de las razones por las cuales soy acérrimo fan.

¡Feliz tercer aniversario, y que haya mucha más diarrea mental, disfuncionalidades, curiosidades, fotos e historias!

@JavierJMED, desde Santa Marta, Colombia

Leí por primera vez el Blog de Banderas el 20 de noviembre de 2012, un día después del veredicto de la CIJ de La Haya sobre los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, “Mi primera noche en un país más pequeño…” desde ahí leo asiduamente el Blog. Además de recomendar a cualquiera que tenga inquietudes o desidias sobre el tema de los Límites del Caribe la mencionada entrada.

Es uno de mis blogs favoritos, hasta estoy suscrito mediante RSS. Pero hay que dedicarle bastante tiempo a la lectura, porque las entradas suelen ser muy largas, y como dice el dueño, hay que ponerse cómodo y traer una taza de café, porque de otro modo no se puede disfrutar el texto. Por lo general lo leo por el mediodía o antes de dormir que son las únicos dos lapsos en los que dispongo de algo de tiempo libre.

El blog está lleno de datos curiosos, desconocidos (al menos para mi), y tops inusuales. Ingredientes que lo hacen atractivo.

¿Entradas favoritas? ¡Hay muchísmas!, pero puedo decir algunas como “Si Escocia vota el sí”, “Las capitales menos pobladas del mundo”, “Exgobernantes en exilio”, las series de “Joyas desconocidas”, La serie “De donde provienen los nombres de los países”… en fin, si las digo todas me salen raíces.

Felicitaciones por tan excelente blog, sinceramente, entre tanta oferta es difícil encontrar algo original, con un lenguaje relajado y ameno, y siempre con contenido inusual y esas cosas locas ¡jejejejeje!

Agradecimientos sinceros e infinitos por compartir tanto, y un ánimo para que siga escribiendo… J

@Fertoff, desde Santiago, Chile

Me declaro como un fan de Blog de Banderas. No soy de los que gusta de postear comentarios ni replicar el contenido, pero sí lo reviso con detalle y a veces hasta lo releo. Comparto plenamente el gusto por las banderas, las fronteras exóticas, el dato curioso e impráctico y también el gusto por buscar lo extraño en el turismo internacional.

A partir de Blog de Banderas he ido perdiendo el temor a organizar un viaje por un país en conflicto, así como me he informado sobre requisitos de visados algo complejos y de las formas en que ponen las banderas en el país más recóndito. Lo gozo de principio a fin, sobre todo cuando aparecen en cuestión los sellos de pasaporte y los cruces fronterizos. Es como miel sobre hojuelas. Bueno, no tanto, pero sí un poco de placer.

Espero que Blog de Banderas me siga sorprendiendo por mucho tiempo más. Que flameen más comentarios y sellen más post de migraciones, países casi desconocidos y formas de comprender el lado B de las relaciones internacionales.

Este deseo más que para el blog, va para su autor y blogger. Éxito y banderas para él.

Fernando Olmos

Aunque este texto haya surgido con motivo del tercer cumpleaños del Blog de Banderas, que permite tanto al Sr. Mapache como a quienes seguimos el blog deleitarnos con nuestra disfuncionalidad, creo que el texto mismo empezó a tomar cuerpo a raíz de la conversación con un amigo en una tarde de febrero de este año. Aunque no me haya tomado el tiempo para leer una gran parte de las entradas – gracias a la maestría y al trabajo – en esa conversación salió a flote la fascinación que ambos compartíamos por algunos de los relatos, los datos, las curiosidades y las muchas fotografías que aparecen en el Blog de banderas. Y no, no es zalamería. De hecho, para una persona como yo, que ha viajado mucho menos de lo que le gustaría, todas esas cosas que aparecen en el blog y que pudieran parecer un mero síntoma de la “diarrea mental” del Mapache y sus colaboradores, hace posible que esos lugares y personas resulten menos extraños. Incluso, recuerdo que nos hicimos varias imágenes de cosas como las ratas saliendo de sus escondrijos en un café de Nueva Delhi (sí, fue asqueroso), de las comparaciones entre los PIB de China, Brasil, Colombia y Estados Unidos con otros países (tengo una perverso interés por algunas de esas estadísticas, he ahí parte de mi disfuncionalidad), de los recorridos por las calles de Argel, por el mercado en Teherán y la nieve en Yereván (o Ereván), entre otros.

En fin, creo que esa es una de las cosas más interesantes del blog, no se trata de viajar a través de lo que allí se escribe como efecto de una ensoñación – nada hay como poder viajar uno por su propia cuenta –, pero el poner a circular allí esas curiosidades tan meticulosamente dispuestas, hace posible tomar distancia de las cosas que pasan en lo cotidiano, para darse cuenta de la cercanía con otros que incluso pueden estar al otro lado del planeta, o al lado, como sucedió con mi amigo ese día. Además de las entradas, todos los comentarios constituyen un recorrido en paralelo, donde valoraciones y recomendaciones se entrecruzan para ampliar la ruta y tejer relaciones. ¿De qué tipo? Bueno, no sé si se le cumpla a alguien garantizar un polvo en la Patagonia o un fiordo, pero por lo menos que la gente se comunique, ya es algo.

Así, sin más palabrería, felicito al Sr. Mapache por llevar el blog a su tercer año. ¡Que empiece la fiesta y ojalá con algún escándalo incluido!

@AveRapaz1992, desde Puerto Montt, Chile

Primero que nada, quiero agradecer al Sr. Mapache por esta oportunidad de hacer comentarios sobre su Blog. Desde que lo leí por primera vez que se convirtió en uno de mis sitios favoritos.

No recuerdo exactamente como di con este Blog, pero si recuerdo que lo primero que leí fue de Nauru y era una entrada que hablaba sobre los pasos que dio ese país para caer en una crisis crónica. Desde esa vez me llamó la atención el sitio, decidí ver el archivo de entradas, lo seguí de manera regular y de temas tan buenos como los viajes a los territorios liberados del Sahara Occidental, Kigali en Rwanda, Teherán en Irán, los países de Europa del Este o Nagorno-Karabakh, ente otros. Lecciones de historia como de la ya mencionada Nauru, Turkmenistán y el loco llamado Sarpamurat Niyazov, el lamentable Robert Mugabe (para mi, todo lo contrario al gran Nelson Mandela) más un montón de datos sobre banderas y fronteras.

También decir que este blog me ha provocado muchas risas y no solo por el estilo del Mapache. Esos viajes a Curazao y sobretodo a Podgorica (con todo el respeto hacia los habitantes de dichos lugares) me ocasionaron muchas carcajadas, aunque con respecto a la capital de Montenegro te deja hasta reflexionando. Pero también hubo entradas que dejan a uno preocupado y hasta tocan el corazón como el hundimiento de Tuvalu y las muy fuertes entradas sobre el museo del genocidio Rwanda, el otro genocidio sucedido de Namibia y el indignante mapa de colonizabilidad de África. Esto hace que Blog de Banderas te lleve a todo tipo de emociones.

Para concluir solo agradecer a iShosholoza por compartir todos los viajes que ha hecho ya que nos permite conocer el mundo, pero además por hacer incluso apreciar nuestros propios lugares ya que cada país del mundo tiene algo que ofrecer. Solo espero que puedan haber muchos más viajes y que este blog siga activo siempre, ya que el mundo es demasiado grande y no nos podemos perder de todo lo bueno que existe.

@DonAndresZ, desde Pereira, Colombia

Antes de que el Blog de Banderas apareciera, seguía a iShosholoza en Twitter y leía sus intenciones de un proyecto “nerd”. Creo que pasó un tiempo para que lo visitara por primera vez y seguro llegué por los tuits del Mapache que hablaban de su recopilación de imágenes sobre el tema alrededor del mundo. Debo confesar que hice algunas consultas de los países que más me gustaban y no volví por un largo rato; y es que la verdad, no me emocionaba mucho el tema.

¿Y qué pasó? Pues que llegó la diarrea mental del autor y ahí si me enganchó completamente. No recuerdo bien cuál fue la primera entrada que leí, pero si puedo decir que mi favorita y la que aún no olvido fue la de Teherán, Irán, y sé que muchos concuerdan conmigo. Se la pasé a mi mamá, a mi hermana, a tios, primos y varios amigos y ya tengo el combo listo para ese viaje. Hasta un profesor de inglés que tenía en esas epocas se sumó al parche.

Gracias al Blog de Banderas me volví experto en visas y empecé a buscar destinos poco comunes pero esto no incluye a Podgorica un 31 de diciembre. Me hace feliz la frescura del Mapache para narrar sus historias y espero que lo siga haciendo por mucho tiempo.

¡Felices tres años, Blog de Banderas!

@AbgUribe, desde Donostia, España

Recuerdo que llegué a blog de banderas por el Blog de la Repuvlica. Sencillamente la gente que, como yo, tiene por pasatiempo viajar sin ostentación y conocer lo que no suele conocer el común denominador en cada ciudad, se encanta de leer reflejos similares de las propias experiencias.

Un post sobre Venecia me llevó al de “Yereván, la capital del primer país cristiano del mundo.” Ahora tengo entre mi lista de visitas a Armenia. Una vez culmine mis estudios en España empezaré a viajar nuevamente.

Luego me enganché… he leído desde el post sobre los aeropuertos, hasta el de las ciudades menos habitadas. Me gusta la experiencia de poder planificar mi vida de viajes a través de experiencias sinceras y sobretodo de datos exóticos que no conozco.

Ya el blog no era sólo una mirada a los viajes, también era una fuente de conocimiento, y para un”ratón de biblioteca” como yo, saber como luce un sello de pasaporte o cómo se ve un poblado de menos de 100 personas en medio del Pacífico, hacía la diferencia, y la serie de los aeropuertos es chistosísima.

Sigue siendo mi favorito el de Yereván… curiosidad histórica de un apasionado de la génesis del cristianismo, aún cuando sea aconfesional.

Espero seguir riéndome y conociendo a través de tu blog. Felicitaciones por tanto tiempo y tantas cosas bonitas.

@f8af, desde Bogotá, Colombia

Una vez superas la envidia

Al tercer retuit seguido del mismo personaje me pregunté ¿Qué hace opinando de la realidad colombiana alguien en cuyo avatar usa un escudo de África? Un click al link del perfil y de vuelta a un blog al que por casualidad ya había llegado buscando la respuesta a qué países se encuentran donde el hoy y el mañana se juntan.

Como en cualquier blog es inevitable pasar a conocer sobre el autor, superada la sorpresa al saber que es colombiano, pasa uno a la envidia al ver la lista de países, ciudades visitadas y hasta de idiomas que habla el señor; el autor a su corta edad (intuyo), ha recorrido todos los sitios que para un amante de los viajes y los sitios no comunes como yo, son apenas un sueño, si envidia. Así que ese día no agregué el blog a favoritos.

Pero el azar es cosa seria, buscando sobre los orígenes de las religiones monoteístas, volví al blogdebanderas. Esta vez me tomé tiempo para leer varias entradas, descubrí un sitio web repleto no solo de curiosidades y recomendaciones de lugares, sino también de clases de geografía, historia y política, es como entrar a un salón con un profesor bonachón (la imagen es de maestro viejito), que al llegar a la clase pone a girar un globo terráqueo y le pide a un alumno que lo detenga y señale un lugar, “escoja tema”, dice el profesor…Luego comenzará la clase y no podrá evitar mostrar fotos de aviones despegando y aterrizando, de aeropuertos, de estadios y por supuesto de banderas.

Con el blog de banderas me pasó lo mismo que con los buenos profesores, primero los envidio por lo que saben, superada la envidia, se hace uno alumno cumplido de sus clases.

@Fermentilo, desde Bogotá, Colombia

Debo decir que he sido un lector asiduo del Blog de Banderas a lo largo de estos 3 años, porque más allá de mi sueño de algún día conocer el mundo hasta en sus esquinas más recónditas siempre me ha interesado conocer datos y detalles curiosos de todo lo que implica el conocer nuestro mundo, sea desde lo geográfico hasta lo relacionado con su historia y cultura en lo cual el BdB ha sido una gran ventana de exploración y me ha dado un envión para seguir explorando de estos temas por mi cuenta.

Si me preguntan por mis entradas favoritas la que más recuerdo es la de la línea de cambio de fecha y las desviaciones que esta tiene respecto al meridiano 180º, otra que recuerdo bien es la de las monedas más devaluadas así como una sobre fronteras cortas y las capitales sobre las fronteras, otra de los nombres más extensos (incluso me acuerdo de la canción del lago Chargoggagoggmanchauggagogchaubunagungamaugg que la tengo guardada en mi celular), crónicas como la de Skopje, Isfahán, la de Podgorica (inserte risas) y la de Nagorno-Karabakh y enlistaría más pero quien lea estas palabras y no haya explorado el blog se motive a hacerlo para adquirir aún más conocimiento útil que el que he recibido estos 36 meses.

Espero seguir leyendo más curiosidades sobre todos esos territorios que conforman el planeta donde habitamos y de todo eso que le da identidad a cada uno de estos por muchos años más.

@jjsolano71, desde algún lugar de Colombia

Realmente ni siquiera recuerdo cómo llegué ni cuando leí por primera vez el blog de banderas, soy muy malo para las fechas que no estén en los libros de historia. Solo sé que hace poco, menos de un año, que conozco la inspiración en los techado del Sr. Mapache (@iShosholoza en twitter para proteger su identidad) por lo tanto, no me puedo considerar entre los “hooligans” fundadores del blog; aparte de ello, la verdad es que me ha gustado mucho la lectura del blog (PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA… a crédito).

Como lector de tantas cosas que hay en la red me parece chévere conocer a través del desocupe, la disfuncionalidad y la diarrea mental del autor aspectos de otros países que no encontraré en los libros sino en el teclado de un viajero. Se siente un poco de envidia de no viajar como el autor, pero a medida que avanza la lectura la envidia se disipa, debe ser que la disfuncionalidad se nos contagia y adormece la sensación.

El blog ya lo recomendé a mi esposa y mi hijo, ya son seguidores, porque como dice el refrán “familia que favea unida, permanece unida”

Seré sincero: el señor Mapache me jodió el día. Era domingo, mientras se definía el título de la liga chilena con partidos simultáneos, mi amada mujer se aprestaba a preparar un delicioso picoteo, hasta que un abrupto mensaje directo interrumpió ese panorama. “Urgente”, señalaba.

Lo “urgente” era los maquiavélicos planes de Mapache para conmemorar un nuevo año de vida del Blog de Banderas. El muy pastel lo advirtió con tanta sutileza como prisa. Pero qué le iba yo a exigir a Mapache, si tiene sus propios planes lejos de su terruño y demuestra una energía inconmensurable. Qué le iba yo a amargar su afán desde mi sofá.

Fue ahí cuando me entró la melancolía. Al fin y al cabo recordé ese momento hermoso, cuando estaba convaleciente de una luxofractura en el pie derecho en septiembre de 2012, y en pleno momento de inmovilidad descubrí esa memorable página web, que alojaba la misma diarrea mental que pasaba por mi mente y que en algún momento de la vida deseaba compartir con alguien pero que –hasta aquel entonces- no tenía con quién.

También recordé la amabilidad de Mapache, quien noblemente me ha permitido colaborar con su sitio con algunas humildes entradas. Redacciones a las que les he debido destinar tanto tiempo como un reportaje o como una nota de televisión. Esa precisión que demanda esfuerzo y tesón era bien aprovechado en un sitio propiedad de un tipo que plasmaba la misma pasión por simples telas de colores que simbolizaban un universo onírico tan amplio, tan profundo, tan intenso.

Justamente quise darle un regalo sorpresa: algunas fotografías de banderas durante mi reciente viaje a Europa. Pero qué va: el señor Mapache se las ingenió para no sólo joderme el panorama del domingo sino también el material que le traía para su solaz. Así es él. Y en el Blog de Banderas plasma esa picardía, rebeldía, nobleza y sinceridad que lo caracteriza.

Brindo por estos tres años que el blog está en el aire. Y brindo por los que vendrán. Se le aprecia mucho, amigo.

Pensar en banderas implica, para mí, una profunda reflexión sobre la identidad. Detrás de los colores y el aparentemente inocuo “trapo” se plantean cientos de preguntas: ¿de dónde surge la representación? ¿Qué significan sus elementos? ¿Cómo se encarna allí el sueño, la realidad, la sangre, la religión, el deporte, el deseo, la enemistad, la hermandad no buscada… en últimas, ¿cómo la cultura está en una bandera?

Si bien la pregunta es compleja, en estos tres años el Blog de Banderas ha hecho honor a su nombre, al ir más allá de los colores. Es un blog de un profundo contenido político, histórico y cultural, que se ha convertido -al menos para mí- en un punto de referencia a la hora de explorar una de mis más grandes pasiones: la sociedad y el mundo en el que vivimos.

@AlejoMejiaBeta, desde ¿Medellín, creo?, Colombia

Gracias por tanto, perdón por tan poco.

Lastimosamente vivimos en una era en la cual subvaloramos la palabra “gracias”. Al parecer ese pequeño aunque significativo término la gente lo ha dejado en lo más profundo del baúl de los abuelitos.

Soy de los que piensa que dar las gracias así sea por lo más mínimo, es señal que no todo se ha ido a la mierda.

¿Le regalaron una menta? Dé las gracias.

¿Se le cayó un billete, alguien se dio cuenta y se lo devolvió? Dé las gracias.

¿Le enseñaron algo hoy? Dé las gracias.

En fin, puedo quedarme ocho años dando ejemplos pero vamos a lo realmente importante: los 3 años del Blog de Banderas.

Señor Mapache, el día de hoy quiero darle las gracias.

Usted dirá: bueno, ¿y por qué las gracias? La cosa es tan sencilla como esto:

Gracias a usted, los lectores de su blog aprendemos sobre cultura general.

Gracias por enseñarnos a ver el mundo desde otra perspectiva.

Gracias por tener esa cabeza en otro lado y ser una persona diferente.

Gracias por sacarnos más de una sonrisa cuando le fluye esa diarrea mental.

Gracias por la dedicación, cercanía y la interacción con nosotros los lectores/seguidores.

Como se lo dije antes, Señor Mapache, yo a usted no lo conozco en persona, pero siento una profunda admiración y respeto por su labor. Y envidia, de la buena :-)

Para finalizar, le deseo toda la suerte del mundo y muchos éxitos. La cosa apenas empieza ;)

Sin el consentimiento del público, tomo la vocería y digo: ¡larga vida al Blog de Banderas!

Usted tiene una labor maravillosa y la única manera de pagarle es dándole las gracias.

Por eso digo: Gracias por tanto y perdón por tan poco, Señor Mapache.

@centofacto, desde Bogotá, Colombia

Cuando mi querido amigo Mapache inició su blog como un recorrido por las banderas del mundo recuerdo que hicimos una graciosa referencia a aquel capítulo de la serie “The BigBang Theory” en donde Sheldon inicia con su novia Amy el videoblog “Sheldon Cooper presents: Fun with Flags”, bitácora de tres “webisodios” cargados de bloopers y algo de ciencia.

La verdad sea dicha, Sr. Mapache es un ñoño, pero de aquellos chéveres que hacen que toda su diarrea mental sea entretenida y que de alguna manera ayuda a saber cosas útiles en medio de tanta basura textual que circula en la red.

No hay lugar al acartonamiento, el esfuerzo por unas imágenes de gran calidad (algunas fotos tomadas por el autor), mapas a gran detalle, participación de otros blogueros, experiencias personales, entre otros detalles hacen del Blog de Banderas un espacio con personalidad propia y con un gran contenido de calidad.

Del blog hay que dejarse tentar por aquellos lugares divisados antes del aterrizaje, dar la vuelta al mundo en varios atardeceres, asombrarse con las joyas desconocidas que surgen de la curiosidad, ver las disfuncionalidades de la historia impresa en unos cuantos billetes o simplemente maravillarse con los colores de las banderas allí posteadas.

El símil entre el proyecto de Sheldon y el Blog de Banderas no es otro que las ganas de hacer algo con pasión, bien realizado y, por qué no, divertido.

Que este tercer año implique un gran periodo venidero de meneos, disfuncionalidades y alguna que otra polémica.

¡Feliz cumple!

¿Acaso hay algo más divertido que caminar con el Mapache por una calle de Bogotá llena de banderas y ver cómo casi sufre una embolia al percibir que una estaba puesta al contrario? Créanme que no; es una absoluta maravilla, quizás es solo medianamente comparable con leer su magnífico blog; Pero hoy descubrí que hablar del Blog de Banderas resulta más complicado de lo que uno podría creer, porque más allá de las maravillosas ciudades, la valiosa información, las fotos alucinantes, las banderas mismas, implicaría hablar de quien lo escribe y de lo que despierta cuando lo hace.

La primera vez que hablé con @iShosholoza le dije que tenía la extraña habilidad de generar interés por lo que uno nunca imaginó tenerlo, y hoy, tras muchas entradas, muchos cafés, risas y confesiones, debo decir que no solo me mantengo sino que, debo agregar que además de interés transmite y genera amor, amor por los lugares y eventos que a pesar de no haber presenciado pudieron conocerse a través de los ojos y la experiencia del Mapache, por la vida, por atreverse a soñar, por ver un mundo enorme y sentirlo propio, porque podría apostar que cada uno de los lectores, al menos una vez ha deseado de todo corazón estar en alguno de los maravillosos lugares que ha reseñado, respirar y sentir ese aire, tomarse un café y ver esos atardeceres, y si eso no es magia no sabría cómo llamarlo, pero sin duda, la generosidad tiene que ser muchísima para sentarte a organizar, redactar y compartir un lugar, una experiencia y lo maravilloso de vivirla; claramente eso es algo que solo se logra cuando se tiene mucho amor para compartir y cuando además de una colección gigante de banderas hermosas, tu bandera es la del amor. Felices 3 años al blog, ¡Mapache que sean más, muchos más!

Todo empezó en las antípodas, con una búsqueda simple en Google, -“Voy a tener suerte” decía, nunca hubiera podido imaginar que terminaría leyendo absolutamente todo el blog.

Han hecho alguna maratón de su serie favorita, ¿Recuerdan la sensación que se produce cuando ya no hay más capítulos, pero quieren saber más?

Terminé devorando cuanto “Material Extra” conseguía hasta esperar un nuevo episodio, seguí la cuenta de Twitter esperando el anuncio de un nuevo capítulo (Sin Spoilers).

Cuando llegaban las nuevas entradas, había que parar todo, era la oportunidad perfecta para ver el mundo con otros ojos, El Blog es la oportunidad perfecta para aprender, para sentir de primera mano el mundo y eso es una de las cosas que mas valoro, esa sensación de niño explorador, aprender con desparpajo sin pretensiones.

Se me volvió un hábito, creo que puedo volver a ver las fotos una y otra vez, aún me cuesta creer que sean tres años, y por más cliché que sea espero que de verdad sean muchos más. (En caso contrario hacemos un crowdfunding o algo)

¡Cuando sea grande quiero tener un Blog de Banderas! Feliz Cumpleaños

@CrFigo, desde algún lugar de Argentina

Como pequeña anecdota, cuenta la leyenda (y no tan leyenda) que haya por los años 94-96 se decidió que la Provincia que yo habitaba (Provincia de Buenos Aires, Argentina. No la Capital Federal, sino la provincia que la rodea del mismo nombre) tuviera una bandera. No se sabía muy bien el por qué, creemos que porque no tenían nada mejor que hacer en el Gobierno. Pues bien, como los niños son el futuro, se decidió que los escolares de primaria (hasta donde se) fueran los que emitieran voto, al mejor estilo elecciones presidenciales, sobre 4 diseños los cuales habían sido también creados por alumnos de colegios de la Provincia. Aunque no recuerdo cual voté, creo que era mejor que el esperpento que la Provincia tiene por Bandera el día de hoy, pero en cierto modo se puede decir que ayudé a elegir la bandera que representaba la Provincia que nací y aún flamea hoy.

Señoras y señores, esas fueron sus palabras. Y aquí tengo que decirles algo: sin ponerme melancólico porque no es la idea, el Blog de Banderas ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. He conocido gente alucinante que me enseña, me hace reír y me acompaña en cada uno de esos lugares extraños que visito. De aquí han salido amigos, han salido viajes, han salido conversaciones eternas por tuíter… Y como dicen los cantantes cuando se ganan un Grammy (¿o es un Óscar? Yo de eso no sé nada): Yo me debo a mi público :) Muchas gracias a todos los que escribieron algo para esta pequeña celebración de los 3 años del Blog de Banderas, muchas gracias también a los que me han leído durante estos 3 años y espero que vengan no sólo otros 3 sino muchos más acompañados de viajes, historias, anécdotas y gente maravillosa como ustedes.

Feliz aniversario al Blog de Banderas y que se venga el año número 4… Ahora desde Sudáfrica. Nos vemos en una próxima oportunidad y, como siempre, ¡Adiós pues!

PD: Y por si todavía no me siguen, aquí les dejo las redes sociales para que se enteren de más chismes, vean más fotos y les avise cuando haya entradas nuevas: Twitter / Instagram / Facebook / Youtube.

Archivado en:

Andorra,

Colombia,

Japón,

Maldivas,

Sudáfrica Tagged:

Banderas,

Curiosidades,

Humor,

Viajes ![]()

![]()

Isla İmralı, Turquía

Isla İmralı, Turquía

Isla Bastøy, Noruega

Isla Bastøy, Noruega

Isla Robben, Sudáfrica

Isla Robben, Sudáfrica

Isla Tiburón, Namibia

Isla Tiburón, Namibia

Isla Pyatak, Rusia

Isla Pyatak, Rusia

Isla Manus, Papúa Nueva Guinea

Isla Manus, Papúa Nueva Guinea

Isla Kambangan, Indonesia

Isla Kambangan, Indonesia

Isla Nukulau, Fiji

Isla Nukulau, Fiji

Isla Coiba, Panamá

Isla Coiba, Panamá

Isla Gorgona, Colombia

Isla Gorgona, Colombia

Castlepoint, Nueva Zelanda:

Castlepoint, Nueva Zelanda:

Maseru, Lesotho:

Maseru, Lesotho:

Parque Nacional Maasai Mara, Kenya:

Parque Nacional Maasai Mara, Kenya:

Uppsala, Suecia:

Uppsala, Suecia:

Lusaka, Zambia:

Lusaka, Zambia:

Gaborone, Botswana:

Gaborone, Botswana:

Lima, Perú:

Lima, Perú:

Buenos Aires, Argentina:

Buenos Aires, Argentina:

Nueva Delhi, India:

Nueva Delhi, India:

Mascate, Omán:

Mascate, Omán:

Dubai, Emiratos Árabes Unidos:

Dubai, Emiratos Árabes Unidos:

Barcelona, España

Barcelona, España

Tifariti, Sahara Occidental

Tifariti, Sahara Occidental

Argel, Argelia:

Argel, Argelia:

Tirana, Albania:

Tirana, Albania:

Múnich, Alemania:

Múnich, Alemania:

Lisboa, Portugal:

Lisboa, Portugal:

Parque Nacional Queen Elizabeth, Uganda:

Parque Nacional Queen Elizabeth, Uganda:

Santiago, Chile:

Santiago, Chile:

Salinitas, El Salvador:

Salinitas, El Salvador:

Teherán, Irán:

Teherán, Irán:

Stepanakert, Nagorno-Karabakh:

Stepanakert, Nagorno-Karabakh:

Dubrovnik, Croacia:

Dubrovnik, Croacia:

Ljubljana, Eslovenia:

Ljubljana, Eslovenia:

Budapest, Hungría:

Budapest, Hungría:

Praga, República Checa:

Praga, República Checa:

Curaçao, Países Bajos:

Curaçao, Países Bajos:

Ciudad de México, México

Ciudad de México, México

_(4657766022).jpg)

.jpg)

São Paulo, Brasil:

São Paulo, Brasil:

Dar es Salaam, Tanzania:

Dar es Salaam, Tanzania:

Washington, Estados Unidos:

Washington, Estados Unidos:

San José, Costa Rica:

San José, Costa Rica:

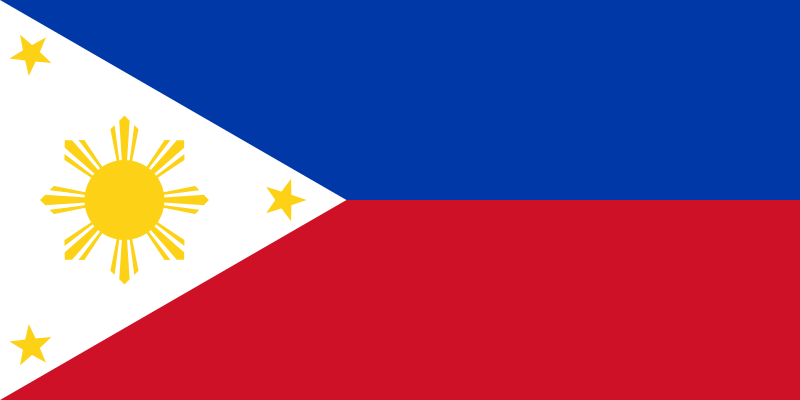

Boracay, Filipinas:

Boracay, Filipinas:

Copenhague, Dinamarca:

Copenhague, Dinamarca:

Londres, Reino Unido:

Londres, Reino Unido:

Roma, Italia:

Roma, Italia:

La Habana, Cuba:

La Habana, Cuba:

Guinea –

Guinea –  Malí

Malí Irlanda –

Irlanda –  Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Polonia –

Polonia –  Países Bajos –

Países Bajos –  Paraguay

Paraguay Singapur

Singapur

Ecuador

Ecuador Nicaragua –

Nicaragua –  Andorra –

Andorra –  Moldavia

Moldavia

Senegal

Senegal

Liechtenstein –

Liechtenstein –  Haití

Haití Jordania –

Jordania –  Palestina

Palestina

Dominica

Dominica

Etiopía

Etiopía Zimbabwe

Zimbabwe

Guatemala

Guatemala

República del Congo

República del Congo Francia (inicialmente Reino Unido)

Francia (inicialmente Reino Unido)

Bolivia

Bolivia

Mauritania

Mauritania Qatar (Inicialmente en Gambia)

Qatar (Inicialmente en Gambia)

Kirguistán

Kirguistán Belarús

Belarús

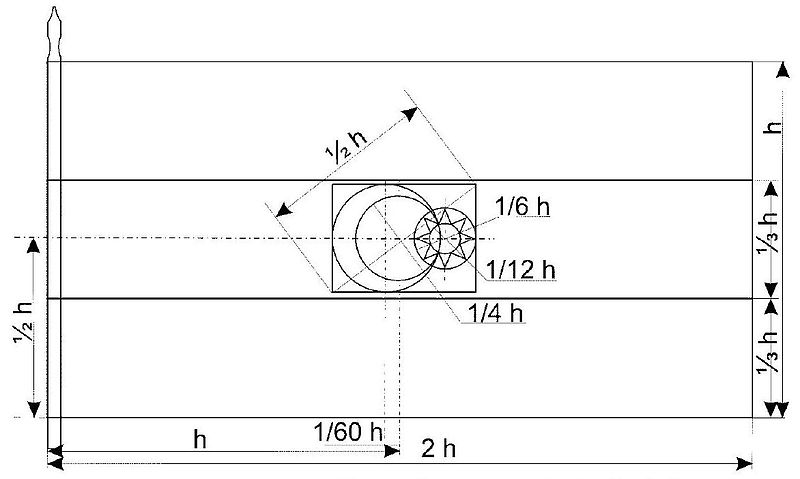

Túnez

Túnez Arabia Saudí

Arabia Saudí

Ucrania

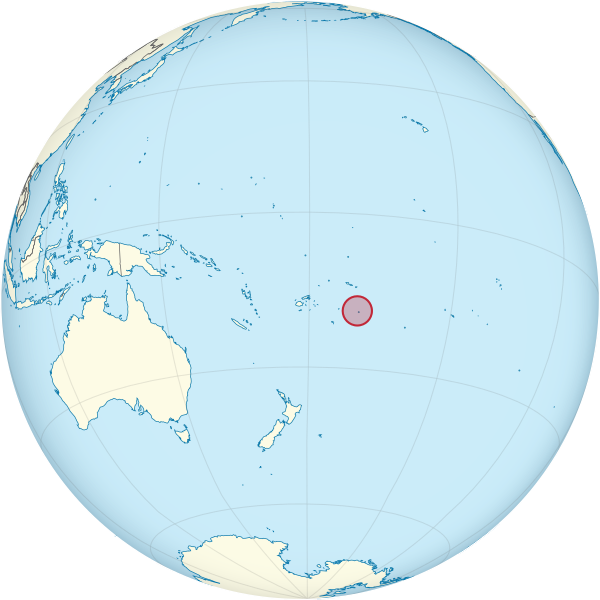

Ucrania Brades, Montserrat (Reino Unido)

Brades, Montserrat (Reino Unido)

Kingston, Norfolk Island (Australia)

Kingston, Norfolk Island (Australia)

Ciudad del Vaticano, Vaticano

Ciudad del Vaticano, Vaticano

Alofi, Niue (Nueva Zelanda)

Alofi, Niue (Nueva Zelanda)

Atafu, Tokelau (Nueva Zelanda)

Atafu, Tokelau (Nueva Zelanda)

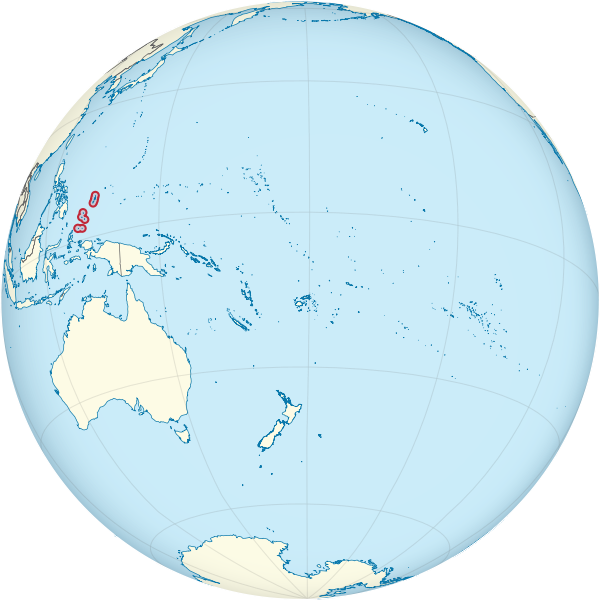

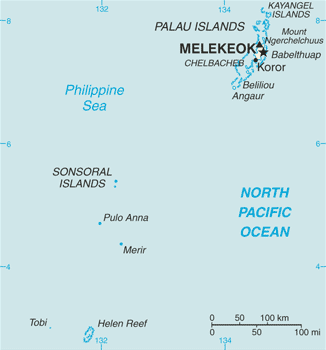

Ngerulmud (Melekeok), Palau

Ngerulmud (Melekeok), Palau

West Island, Islas Cocos / Keeling (Australia)

West Island, Islas Cocos / Keeling (Australia)

Adamstown, Islas Pitcairn (Reino Unido)

Adamstown, Islas Pitcairn (Reino Unido)

King Edward Point, Islas Georgias y Sándwich del Sur (Reino Unido, Reclamadas por Argentina)

King Edward Point, Islas Georgias y Sándwich del Sur (Reino Unido, Reclamadas por Argentina)

Canadá:

Canadá:

Angola:

Angola:

Afganistán:

Afganistán:

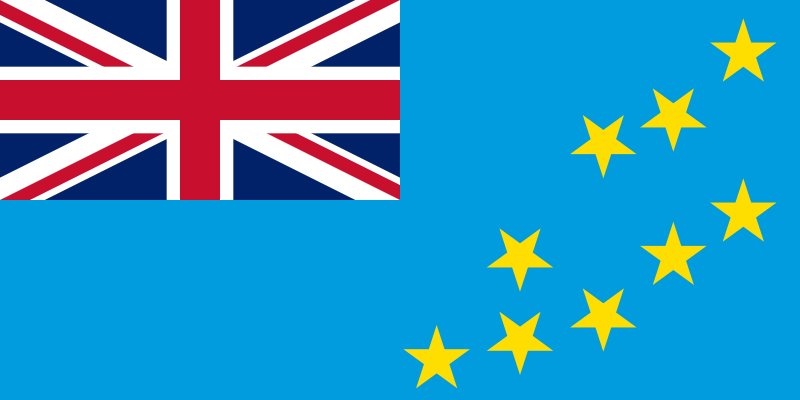

Tuvalu:

Tuvalu:

Chad:

Chad:

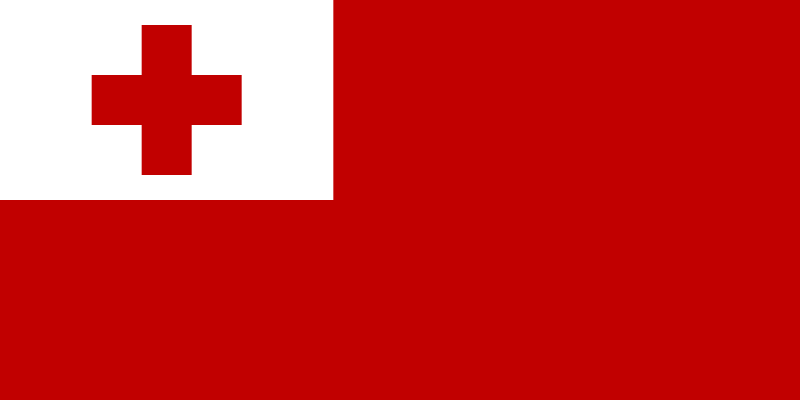

Tonga:

Tonga:

Somalia:

Somalia:

Bélgica:

Bélgica:

Islandia:

Islandia:

Alemania

Alemania Austria

Austria Bélgica

Bélgica Eslovaquia

Eslovaquia Eslovenia

Eslovenia España

España Estonia

Estonia Finlandia

Finlandia Francia

Francia Grecia

Grecia Hungría

Hungría Islandia

Islandia Italia

Italia Letonia

Letonia Lituania

Lituania Liechtenstein

Liechtenstein Luxemburgo

Luxemburgo Malta

Malta Noruega

Noruega Países Bajos

Países Bajos Polonia

Polonia Portugal

Portugal República Checa

República Checa Suecia

Suecia Suiza

Suiza Mónaco

Mónaco San Marino

San Marino Ciudad del Vaticano

Ciudad del Vaticano Albania

Albania Bulgaria

Bulgaria Chipre

Chipre Croacia

Croacia Macedonia

Macedonia Montenegro

Montenegro Serbia

Serbia Rumania

Rumania Andorra

Andorra Argentina

Argentina Bahamas

Bahamas Barbados

Barbados Belice

Belice Bolivia

Bolivia Brasil

Brasil Chile

Chile Chipre (República Turca del Norte de)

Chipre (República Turca del Norte de) Corea (República de)

Corea (República de) Cuba

Cuba Curaçao

Curaçao Dominica

Dominica Ecuador

Ecuador El Salvador

El Salvador Filipinas

Filipinas Fiji

Fiji Georgia

Georgia Guatemala

Guatemala Honduras

Honduras Hong-Kong

Hong-Kong Islas Cook

Islas Cook Israel

Israel Jamaica

Jamaica Kosovo

Kosovo México

México Niue

Niue Ossetia del Sur

Ossetia del Sur Palau

Palau Palestina

Palestina Panamá

Panamá Paraguay

Paraguay Perú

Perú República Dominicana

República Dominicana Rusia

Rusia Sahara Occidental

Sahara Occidental Samoa

Samoa San Cristóbal y Nevis

San Cristóbal y Nevis San Martín

San Martín San Vicente y las Granadinas

San Vicente y las Granadinas Seychelles

Seychelles Singapur

Singapur Transnistria

Transnistria Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago Turquía

Turquía Uruguay

Uruguay Venezuela

Venezuela Abkhazia

Abkhazia Armenia

Armenia Bahréin

Bahréin Bangladesh

Bangladesh Benín

Benín Bielorrusia

Bielorrusia Birmania (Myanmar)

Birmania (Myanmar) Burkina Faso

Burkina Faso Burundi

Burundi Cabo Verde

Cabo Verde Cambodia

Cambodia Camerún

Camerún Comoras

Comoras Congo (República del)

Congo (República del) Congo (República Democrática del)

Congo (República Democrática del) Corea (República Democrática Popular de)

Corea (República Democrática Popular de) Egipto

Egipto Gambia

Gambia Ghana

Ghana Guinea-Bissau

Guinea-Bissau Guyana

Guyana Iraq (únicamente la zona del Kurdistán Iraquí)

Iraq (únicamente la zona del Kurdistán Iraquí) Islas Marshall

Islas Marshall Islas Salomón

Islas Salomón Jordania (únicamente entrando por Áqaba)

Jordania (únicamente entrando por Áqaba) Kenya

Kenya Laos

Laos Macao

Macao Madagascar

Madagascar Maldivas

Maldivas Malí

Malí Mauricio

Mauricio Mauritania

Mauritania Micronesia

Micronesia Moldavia

Moldavia Mozambique

Mozambique Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh Nepal

Nepal Nicaragua

Nicaragua Omán

Omán Qatar

Qatar Rwanda

Rwanda Santo Tomé y Príncipe

Santo Tomé y Príncipe Senegal

Senegal Sierra Leona

Sierra Leona Somalia

Somalia Somalilandia

Somalilandia Sri Lanka

Sri Lanka Tanzania

Tanzania Timor Oriental

Timor Oriental Togo

Togo Tuvalu

Tuvalu Uganda

Uganda Uzbekistán

Uzbekistán Vanuatu

Vanuatu Vietnam

Vietnam Yibuti (Djibouti)

Yibuti (Djibouti) Zambia

Zambia Zimbabwe

Zimbabwe